Hospital

Pediatrico Provincial Docente "Octavio de la Concepcion y la Pedraja". Holguín. Cuba.

Manual para la canalización venosa por vía intraosea.

Miguel Antonio Alvarez Peña1, María Susana Lí Chiong1, Ricardo Ricardo Gutiérrez2

INTRODUCCIÓN

El establecimiento de una vía de acceso vascular para infundir medicamentos, líquidos u obtener muestras sanguíneas necesarias para estudios complementarios constituye un aspecto crucial en la atención pediátrica de urgencia (1) (2) (3) (4) (5) (6).

En las situaciones de urgencia con frecuencia resulta difícil y en ocasiones imposible el rápido acceso a una vena periférica o profunda (1) (2) (3) (4) (5) (6). Se estima que la canalización de una vena periférica en niños con paro cardiorespiratorio (PCR) se logra en un tiempo medio de 10 minutos y sólo en el 18 por ciento de los casos antes de transcurridos 90 segundos (1) (3) (7). En 1984 Rosetti demostró que en el 25 por ciento de los menores de 2 años con PCR el acceso vascular se demora más de 10 minutos y en el 6 por ciento no se consigue (5).

Algunas vías no convencionales como la sublingual, intranasal, endotraqueal o rectal constituyen alternativas para administrar determinados medicamentos, resultando inapropiadas para grandes volúmenes de líquidos como se requieren en la mayoría de las urgencias, específicamente en la deshidratación, shock y paro cardiorespiratorio (2) (3). En estas condiciones, cuando no se logra canalizar una vena central o periférica en pocos segundos, la canalización venosa por vía intraósea se ha convertido en una atractiva opción ya que solo requiere entre 30 y 60 segundos para su ejecución. Es técnicamente sencilla porque nunca se pierden las relaciones anatómicas y altamente eficaz, dado que un fármaco inyectado por esta vía alcanzará el ventrículo derecho en menos de 10 segundos con niveles similares a los de la vía endovenosa. Además permite la administración de grandes volúmenes de líquidos (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11).

La infusión de medicamentos a través de la vía intraósea es una vieja técnica que ha experimentado un resurgir de interés (2) (3). Se conoce desde 1922 cuando Drinker y colaboradores propusieron la ruta intraesternal para las transfusiones . En 1940 y hasta 1950 fue usada comúnmente para este fin (3). Durante la segunda guerra mundial se utilizó para la inducción de anestesia con pentobarbital en los campos de batalla (4). A finales de la década del 50 fue abandonada por el desarrollo de la técnica intravenosa, recuperándose para situaciones agudas a finales de los 70 (2) (3) (5)(12). Actualmente la vía intraósea se incluye como procedimiento alternativo en los protocolos de resucitación cardiopulmonar (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13).

Para la mayoría de los autores no se trata de un procedimiento a iniciar de entrada sin intentar el abordaje vascular (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (12) (14), aunque para otros, entre los que nos incluimos los autores de este material, parece ser mas razonable intentar la canalización intraósea simultáneamente con la canalización venosa por otra vía, sobre todo en situaciones de emergencia como el PCR(13) (15) (16). Indudablemente es una técnica cuyo uso principal es más propio de los servicios de Urgencias o Emergencias que de la Unidad de Cuidados Intensivos (2)

Este articulo tiene como finalidad ofrecer la información necesaria e indispensable para efectuar la canalización venosa por vía intraósea como alternativa que indudablemente salva una vida en situaciones de emergencia. En el mismo se describen los siguientes temas:

Indicaciones y contraindicaciones de la canalización e infusión por vía intraósea.

Material necesario para realizar la misma.

Localización de los puntos de punción.

Preparación del lugar de punción.

Inserción de la aguja o trocar.

Confirmación de la colación de la aguja.

Medicamentos y formas de infusión.

Tiempo de mantenimiento de esta vía.

Complicaciones más frecuentes.

INDICACIONES:

La idea de administrar líquidos puncionando un hueso se basa en que la médula presenta una matriz mineral esponjosa, rellena de contenido sanguíneo, con islotes de médula ósea, que conectan directamente a un canal central y a través de venas nutrientes periósticas y venas emisarias drena al sistema venoso general (2) (14) (15). Ver figura 1.

|

Figura 1. Arquitectura del área metafisiaria de un hueso largo.

La canalización venosa por vía intraósea se recomienda ante la imposibilidad de obtener una vía venosa por otros métodos, en situaciones donde sea indispensable (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (12) (14) (15). Especialmente en casos de:

Colapso circulatorio: Porque los canales venosos de la médula ósea se mantienen abiertos debido a la rígida estructura del hueso y la vía permanece accesible aún en estas condiciones (2) (3) (6) (7) (8).

Necesidad inmediata de obtener una vía venosa: Porque su ejecución es fácil y solo consume de 30 a 60 segundos, con poco riesgo de complicaciones (1) (2) (3) (4) (6) (8) .

Ejemplos de situaciones donde es indispensable la canalización venosa por vía intraósea son:

- Shock

- PCR.

- Politraumatizados.

- Convulsiones irreductibles sin vía venosa canalizada

- Grandes Quemados

- Sepsis severa.

CONTRAINDICACIONES:

- No debe colocarse una línea venosa intraósea en una extremidad fracturada.

- Cuando hay signos de infección en la extremidad escogida.

- No debe intentarse dos veces en la misma extremidad.

- No se debe reinsertar más de una vez la aguja en el mismo sitio (1) (2) (7) (12) (13).

- Osteoporosis y osteogenesis imperfecta (12) (14).

MATERIAL NECESARIO:

- Aguja intraósea o de aspiración medular, en su defecto se puede usar, agujas hipodérmicas, trocar de punción lumbar u otro tipo de trocar, preferiblemente con mandril.

- Iodopovidona o solución yodada.

- Material estéril (guantes quirúrgicos, paños de campo, bisturí).

- Apósitos y torundas para limpiar y presionar si es necesario.

- Saquitos de arena diseñados al efecto o si no se dispone de los mismos, toallas o sabanas para colocar en la fosa poplitea y estabilizar el miembro durante la canalización.

- Equipos de venoclísis y soluciones hidroelectrolíticas así como tubos de ensayos u otros reservorios para recoger muestras de sangre.

LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE PUNCIÓN:

Los primeros autores describieron técnicas para la infusión dentro del esternón, la cresta ilíaca, y el fémur (3), extendiéndose luego a la tibia, clavícula, costillas (3) (4) (13), y el húmero (4). En la actualidad se recomiendan tres puntos para la inserción de un catéter intraóseo (1) (2) (3) (4) (7) (12) (14) (15), de ellos los puntos más usados se encuentran en la tibia. (Fig.2)

|

Figura 2. Puntos recomendados para la inserción de una aguja intraósea.

Tibia proximal: Sitio de elección en menores de 6 años porque es fácilmente identificable y contiene una gran cavidad medular carente de estructuras adyacentes que puedan dañarse. El punto de punción se sitúa en la línea media de la superficie plana de la cara medial,1 ó 2 centímetros por debajo de la tuberosidad tibial (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (10) (11) (12) (14) (15). En recién nacidos o lactantes pequeños la tibia es suficientemente amplia sólo en el área metafisiaria por lo que se recomienda que la punción debe hacerse sobre la misma tuberosidad tibial o ligeramente distal de la misma, sin llegar a la distancia que recomienda la literatura para otros niños y así se disminuye el riesgo de fractura ósea (14) (16).

Después de los 5 años aproximadamente la tibia se hace gruesa y dura (2) y la médula roja de buena vascularización es sustituida gradualmente por la menos vascularizada médula amarilla. Por esta razón se recomienda otro sitio para la punción en mayores de 6 años (4) (14) (15).

Tibia distal: En la superficie interna del tobillo, justamente por encima del maleolo medial y posterior a la vena safena (1) (2) (7) (12) (14) (15) (17).

Fémur distal: En la línea media, aproximadamente 3 cm por encima del cóndilo lateral (1) (2) (7) (12) (14) (15). En la practica este punto es poco usado por ser más difícil técnicamente al estar la zona cubierta de músculo y grasa (2)

PREPARACIÓN DEL LUGAR DE PUNCIÓN:

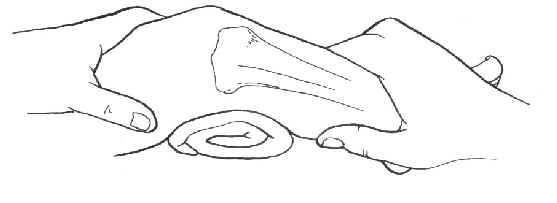

Estabilizar el miembro y preparar el sitio escogido para la punción. Se coloca la pierna en rotación externa con la rodilla ligeramente flexionada, situando en la fosa poplitea un saquito de arena o una toalla enrollada para sostener y prevenir el movimiento. Si es necesario se debe fijar la pierna. Ver figura 3.

|

Figura 3. Estabilización de la extremidad.

Limpiar la piel alrededor del punto de punción. Usar solución antiséptica, preferiblemente Iodopovidona, frotando en forma circular desde el punto de inserción hacia afuera.

Secar el área.

Anestesiar con lidocaina al 1% partes blandas y periostio ( en PCR no es necesaria).

INSERCIÓN DE LA AGUJA O TROCAR

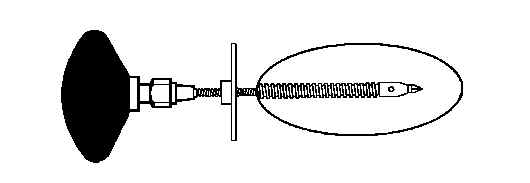

En la literatura especializada se destaca la utilización de agujas intraóseas (Fig. 4 y 5) y de aspiración medular (1) (2) (3) (4) (6) (7) (12) (14) (15) (16), pero es posible introducir trocar de punción lumbar o agujas hipodérmicas (1) (2) (6) (7).

|

Figura 4. Aguja intraósea, tipo tornillo.

|

Figura 5. Aguja intraósea de aspiración de médula ósea.

Las dos primeras tienen las siguientes ventajas:

- Son cortas, fuertes y menos flexibles.

- Tienen mandril para disminuir el riesgo de oclusión por médula ósea.

- Otras son como un tornillo y los orificios de infusión están dispuestos entre el resalto helicoidal, no necesitando mandril.

- En algunas se puede prefijar el tamaño de la punta de la aguja.

- Es difícil que se puedan dislocar porque además de ser cortas y/o tener resalto helicoidal están provistas de un disco de sujeción para la fijación (1) (2) (7).

A su vez las agujas tipo tornillo tienen ventajas sobre todas las demás y son las más usadas hoy día porque:

- No perforan la cortical del hueso por la otra cara pues penetran menos de un centímetro en la médula ósea.

- No hay que hacer presión para colocarlas, se hace con movimientos rotatorios como si fuera un tornillo (16).

Como no contamos con agujas intraóseas ni de aspiración medular disponible y conociendo que tanto la hipodérmica como la de punción lumbar son poco estables por ser largas y flexibles, usamos, siempre que la edad del niño lo permita, un trocar de angiografía al cual le realizamos un corte para disminuir la longitud de la punta y en consecuencia reducir el peligro de extravasación por salida de la aguja por el otro lado del hueso. De esta forma logramos buena estabilidad y facilidad para realizar el proceder (Fig. 6 y 6.1).

|

Figura 6. Trocar de angiografía con punta recortada.

|

Figura 6. 1. Trocar de angiografía con punta recortada, corte longitudinal.

Cuidados necesarios durante la inserción de la aguja.

- Si utiliza agujas intraóseas, debe leer las instrucciones del fabricante antes de ejecutar este paso, pues algunas agujas requieren para su inserción de movimientos de rotación en sentido de las manecillas del reloj y otras de movimientos hacia atrás y hacia delante.

- El calibre recomendado varía con la edad, así en menores de 18 meses serán del 22G, 20G, 18G y en niños mayores, agujas del 16G o 18G.

- Cuando se usa la aguja tipo tornillo es recomendable una incisión en el sitio de inserción.

- Si el sitio escogido es la tibia proximal, que por lo general es el más usado, se debe palpar la tuberosidad tibial anterior con el dedo índice y con el pulgar el borde interno, en el punto medio entre ambas referencias y a 1 ó 2 cm por debajo de la tuberosidad en dependencia de la edad del paciente se realiza la punción.

- Para evitar dañar el cartílago de crecimiento la aguja debe dirigirse, según el sitio escogido para realizar el proceder, de la manera que se muestra en las figuras 7, 7.1 y 7.2:

|

Figura 7. Punción de la tibia proximal en recién

nacidos y lactantes pequeños, hecha sobre la misma tuberosidad tibial o

ligeramente distal de la misma, con la aguja en dirección caudal y en

ángulo de 60º.

|

Figura 7.1 De izquierda a derecha punción en el

Fémur distal y en la tibia proximal en niños mayores. La primera en dirección

cefálica y en ángulo de 75-80º, la segunda hecha en la superficie plana

de la cara medial, 1 ó 2 centímetros por debajo de la

tuberosidad tibial, con la aguja en dirección caudal y en ángulo de 60º.

|

Figura 7.2 Punción en la Tibia distal, insertando

la aguja en ángulo de 90 grados, en la superficie interna del tobillo,

justamente por encima del maleolo medial y posterior a la vena safena.

- Aplicar o ejercer presión a la punta de la aguja con el propósito de forzar la corteza ósea hasta notar una disminución de la resistencia y un sonido "plop" característico que indican que la cortical ha sido perforada. Se debe tener la precaución de no aplicar una excesiva presión a la aguja pues puede salir por el otro lado del hueso y el líquido podría infiltrar los tejidos.

CONFIRMAR LA COLOCACIÓN DE LA AGUJA:

La infusión de medicamentos o líquidos será satisfactoria si la aguja se encuentra situada en la médula ósea, lo que se confirma si:

- Notamos la disminución de la resistencia y el "plop" característico indicando que la cortical ha sido atravesada.

- La aguja se sostiene casi verticalmente sin necesidad de apoyo.

- Al colocar una jeringuilla, una vez retirado el estilete o mandril, se aspira médula ósea (en el 20% no se aspira).

- La infusión tiene un flujo libre sin infiltración subcutánea significativa (1) (2) (6) (7) (12) (14) (15) .Para ello se pasan 5-10 ml de solución salina, para comprobar que el líquido fluye libremente y no hay extravasación

Si la colocación no es correcta, retire la aguja aplicando presión durante 5 minutos y luego cubrir con vendaje estéril. Si la colocación es correcta, se retira la jeringuilla y se sitúa en su lugar el tramo de venoclísis, fijándolo a la pierna con cinta adhesiva para evitar que los movimientos puedan dislocar la aguja. En ocasiones es necesario fijar la extremidad.

MEDICAMENTOS Y FORMAS DE INFUSIÓN:

Todos los medicamentos y líquidos que se infunden por vena periférica pueden administrarse por vía intraósea, recomendándose que las soluciones hipertónicas sean diluidas previamente (1) (2) (3) (4) (6) (7) (10) (11) (12) (14) (15). Como ejemplos de medicamentos usados se citan:

|

Esta vía puede emplearse indistintamente para la infusión continua o para bolos (1) (7), aunque en este ultimo caso el pico máximo es menor que el conseguido por vía endovenosa, si bien los niveles son similares a los pocos minutos y se prolongan algo más, las diferencias son mínimas. Por lo que se aconseja emplear las mismas dosis que para la vía endovenosa (1) (2) (3) (6) (8).

Con algunos medicamentos administrados por esta vía en la misma dosis que para la vía endovenosa, sólo se logran niveles subterapéuticos entre estos se citan: Cloranfenicol, vancomicina, tobramicina y ceftriaxona, en el caso de este ultimo específicamente, se recomiendan dosis mayores (14).

VELOCIDAD DE INFUSIÓN.

La vía intraósea permite una velocidad de infusión menor que la endovenosa. Por esta razón, cuando se necesita infundir con rapidez y máxime si son sustancias de alta viscosidad como los coloides se debe usar bomba de infusión, en su defecto, puede usarse una llave de tres pasos y realizar la infusión con jeringuilla o colocar a una mayor altura el frasco o bolsa de venoclísis

Debemos destacar que para estas situaciones existen en el mercado internacional bolsas de soluciones cristaloides y coloides que contienen un manguito para insuflar aire, generando una presión en su interior que aumenta la velocidad de goteo. (1) (2) (7) (12) (14).

TIEMPO DE MANTENIMIENTO:

Esta es una técnica para un tiempo limitado, de 24 horas como máximo (2), aunque algunos recomiendan que no permanezca más de 12 horas la aguja en el mismo sitio (1) (7) (12) (14) (15). Los autores raras veces hemos mantenido una aguja intraósea más de 12 horas y siempre intentamos una vía venosa de buen calibre en cuanto es posible.

COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES:

En general las complicaciones son raras (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (12) (13) (14) (15) (16) (17). La más frecuentes son:

- Extravasación de líquidos. Generalmente esta complicación es el resultado de:

- Penetración incompleta de la corteza ósea con la aguja.

- Perforación de la corteza posterior.

- Punción cercana a una fractura.

- Múltiples intentos de inserción.

- Extravasación a través del agujero para los vasos nutricios.

El riesgo se incrementa con la infusión prolongada o a presión, y la posibilidad de necrosis es mayor con la infusión de catecolaminas.

La extravasación puede ceder espontáneamente al retirar la aguja, aunque en raras ocasiones puede llevar al síndrome compartimental que es una muy seria complicación a tener en cuenta, casi siempre relacionada con infusión prolongada (1) (2) (3) (4) (6) (7) (12) (14) (15).

- Infección. La frecuencia de infección es menor que en la canalización de vena periférica (1) (2) (3) (7), celulitis y abscesos son más frecuentes que la osteomielítis. El riesgo de infección aumenta cuando se usa esta vía en pacientes bacteriémicos, si se infunden soluciones hipertónicas y si la aguja se mantiene mucho tiempo en el mismo sitio (4) (8) (12) (13) (14) (15) (17).

- Cambios transitorios en sangre periférica. Puede encontrarse disminución de la celularidad con un incremento en el número de basófilos y polimorfos nucleares, burr cells, schistocitos y policromatofilía, también pueden aparecer blastos en la periféria (12).

- El tromboembolismo pulmonar por grasa o médula ósea es otra potencial complicación, frecuente en la experimentación animal, y como hallazgo microscópico postmortem, pero sin importancia clínica al parecer (2) (4) (8) (12) (15) (16).

- Las fracturas óseas, por presión excesiva durante el proceder y relacionadas con el lugar de colocación de la aguja, también han sido descritas, sobre todo antes del surgimiento de las agujas con reborde helicoidal (16).

Se debe subrayar que la punción intraósea no produce complicaciones en los grandes quemados, a condición de que la zona elegida sea cuidadosamente limpiada y desinfectada (2) (12) (15).

Las Figuras 1, 7, 7.1 y 7.2 fueron tomadas de la referencia número 14. Las Figuras 2, 3,4 y 5 fueron tomadas de la referencia número 7. En ambos casos con permiso de los autores.

BIBLIOGRAFÍA

Dr. Miguel Antonio Álvarez Peña. Servicio de Terapia

Intensiva. Hospital Pediátrico "Octavio de la Concepción" . Avenida

de los Libertadores 80400. Holguín, Cuba. Teléfono: 42-4455.

E_mail: miguel@pedia.hlg.sld.cu